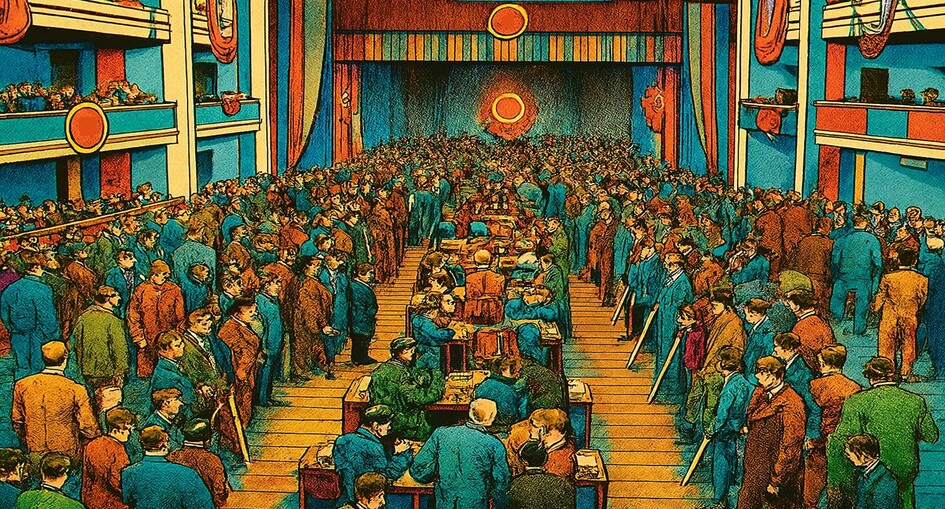

En el invierno austral de 1939, mientras las piezas se movían sobre los tableros del Teatro Politeama de Buenos Aires, el mundo se desmoronaba al otro lado del Atlántico. La VIII Olimpiada de Ajedrez, organizada por la FIDE, había reunido a veintisiete delegaciones nacionales, aunque solo veintiséis completaron el torneo: Inglaterra se retiró al comenzar la guerra. El 1 de septiembre, mientras comenzaban las rondas finales, Alemania invadía Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.

Lo que debía ser una celebración del ajedrez internacional se convirtió en un dilema existencial para decenas de jugadores europeos. Volver a casa significaba arriesgar la vida. Quedarse en América ofrecía una posibilidad incierta, pero vital. Fue así como un grupo de ajedrecistas —algunos ya consagrados, otros apenas emergentes— tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del ajedrez en el continente.

En medio del desconcierto, se convocó una reunión de emergencia en el propio Teatro Politeama. Los capitanes de los equipos, junto con los organizadores y representantes de la FIDE, votaron si continuar o suspender el torneo. Entre los que defendieron seguir jugando estaban Alekhine, Tartakower y Becker. La votación fue reñida, pero se decidió continuar. Aquel momento, en el que ajedrecistas de naciones enfrentadas decidieron seguir jugando mientras sus países entraban en guerra, se convirtió en una escena simbólica de resistencia cultural.

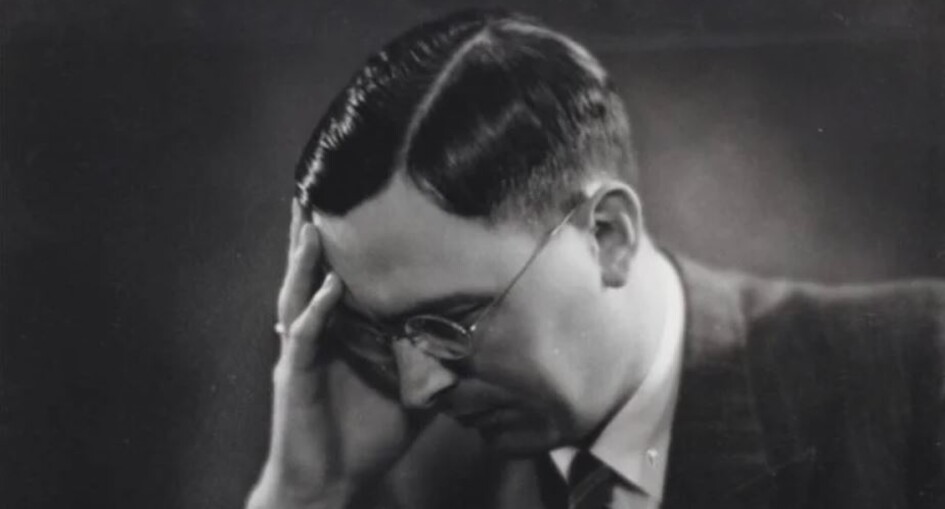

Entre los que decidieron quedarse en América estaba Miguel Najdorf, polaco de nacimiento, quien reconstruyó su vida desde cero en Argentina. Su talento descomunal, su carisma y su capacidad pedagógica lo convirtieron en el gran arquitecto de la escuela argentina de ajedrez. No solo popularizó la Defensa Najdorf, sino que lideró al equipo nacional en múltiples Olimpiadas, convirtiendo a Argentina en una potencia mundial durante las décadas de 1940 y 1950. En 1947, organizó una exhibición de simultáneas a ciegas en São Paulo, jugando 45 partidas sin ver los tableros, en un intento por llamar la atención de la prensa internacional y que su familia en Polonia supiera que estaba vivo. Nunca recibió respuesta. Su esposa, hija y padres habían muerto en los campos de exterminio nazis. Años más tarde, su vida fue retratada en el libro La primera vida de Miguel Najdorf, de Gabriel Siegel.

Junto a él, Erich Eliskases, austríaco naturalizado alemán, también optó por el exilio. Había sido el primer tablero del equipo alemán en Buenos Aires, pero su conciencia lo llevó a rechazar el retorno al régimen nazi. En Argentina encontró refugio, y más tarde representó al país en cuatro Olimpiadas: Helsinki 1952, Múnich 1958, Leipzig 1960 y Tel Aviv 1964. Su estilo sobrio y su profundidad estratégica quedaron plasmados en el libro Erich Eliskases: Caballero del Ajedrez, publicado por la Universidad Católica de Córdoba.

Tres de los cinco jugadores del equipo inglés —Conel Hugh O'Donel Alexander, Stuart Milner-Barry y Harry Golombek— decidieron abandonar el torneo y regresar a Inglaterra. No fue por miedo, sino por deber. Se integraron al equipo de Bletchley Park, el centro de inteligencia británico que descifró el código Enigma. Alexander aparece incluso como personaje en la película The Imitation Game, junto a Alan Turing. El ajedrez, en su caso, fue entrenamiento para la guerra secreta.

Ludwig Engels, otro alemán, eligió Brasil como su nuevo hogar. Allí se convirtió en formador de campeones y en una figura clave para el desarrollo del ajedrez brasileño. Aunque no dejó libros propios, su influencia se transmitió oralmente y a través de sus discípulos. Durante sus primeros años en Brasil, Engels vivió en condiciones precarias. Se cuenta que enseñaba ajedrez en pueblos del interior paulista, viajando en trenes de carga y durmiendo en estaciones. Su pasión era tal que organizaba torneos en plazas públicas con tableros dibujados en cartón.

También se quedaron Ji?í Pelikán, checoslovaco que castellanizó su nombre como Jorge Pelikán y se integró plenamente al circuito argentino; Albert Becker, capitán del equipo alemán, quien se estableció en Buenos Aires; Paul Michel, Heinrich Reinhardt, Markas Luckis, y otros menos conocidos pero igualmente valientes. Pelikán escribió una obra autobiográfica titulada Aunque me maten, centrada en su vida política como exiliado comunista. Paul Michel fue perfilado años después en un artículo de ChessBase que reconstruye su trayectoria en Argentina, donde vivió hasta su muerte en La Plata en 1977.

Algunos, como Ilmar Raud, no sobrevivieron mucho tiempo. El joven estonio murió en Córdoba en 1941, víctima de una crisis nerviosa y del desarraigo. Aunque se ha difundido la versión de que dejó una carta con la frase “No puedo seguir jugando mientras mi patria está encadenada”, no existe evidencia documental que lo confirme. Su historia fue reconstruida por Juan Sebastián Morgado en una serie de artículos titulados El caso Raud.

Moshe Czerniak, polaco, se instaló primero en Chile, donde difundió el ajedrez en escuelas y clubes, antes de emigrar a Israel. Fue un prolífico autor: escribió El Final (1959), La Defensa Francesa (1943), Torneo Internacional del Círculo de Ajedrez (1939), y varios títulos en hebreo como Historia del ajedrez y Israel en las Olimpiadas de Ajedrez. Su claridad didáctica y su compromiso con la enseñanza lo convirtieron en un puente entre generaciones.

José Raúl Capablanca, ex campeón mundial, lideró al equipo cubano en la Olimpiada. Aunque evitó jugar contra Alekhine, con quien mantenía una enemistad personal, su presencia fue vista como un gesto de conciliación. En medio de tensiones ideológicas, Capablanca promovió la idea de que el ajedrez debía mantenerse neutral, como territorio de paz. Su figura fue recibida con afecto por los aficionados argentinos, que lo seguían considerando “su campeón”.

Otros nombres como Victor Winz, Roman Kantor y Pál Réthy también se sumaron al ajedrez local, participando en torneos, escribiendo artículos o enseñando en clubes. Aunque no todos dejaron libros, sus partidas fueron comentadas en revistas como Ajedrez, Nuestro Círculo y Clarín. Algunos, como Becker o Reinhardt, permanecen en la memoria oral de los clubes, más que en los libros.

Gracias a ellos, Argentina se convirtió en subcampeona olímpica en varias ediciones. Brasil comenzó a consolidar una tradición ajedrecística propia. Chile, Uruguay y otros países vieron florecer clubes y torneos impulsados por estos exiliados. Su legado no se mide solo en partidas ganadas, sino en generaciones formadas, en libros escritos, en vidas tocadas por el ajedrez.

La historia de estos hombres es también una historia de resistencia, de reconstrucción y de transmisión cultural. En lugar de rendirse al horror de la guerra, eligieron el tablero como territorio de paz. En lugar de la nostalgia paralizante, eligieron la enseñanza. Y en lugar del silencio, eligieron la creación.

Hoy, al mirar hacia atrás, no solo vemos a grandes maestros. Vemos a sembradores. Vemos a sobrevivientes que convirtieron su exilio en una obra pedagógica, artística y humana. Y vemos, sobre todo, una lección que trasciende el ajedrez: que incluso en medio del caos, se puede construir belleza, comunidad y legado.

Únete a nuestra comunidad octopuchess en: